长城网·冀云客户端记者 张文婧 通讯员 殷蕊

粗茶淡饭,布衣旧衫,是他清简的日常;肩不离锄,手不离锨,是他不变的本色;这位曾两次被授予“全国农业劳动模范”荣誉称号,被誉为“群众所信任的领袖人物”——耿长锁,他将双脚深深扎进土地,把百姓装在心头,用一生的实际行动铸就了“艰苦奋斗、实事求是、廉洁奉公、一心为民”的精神。

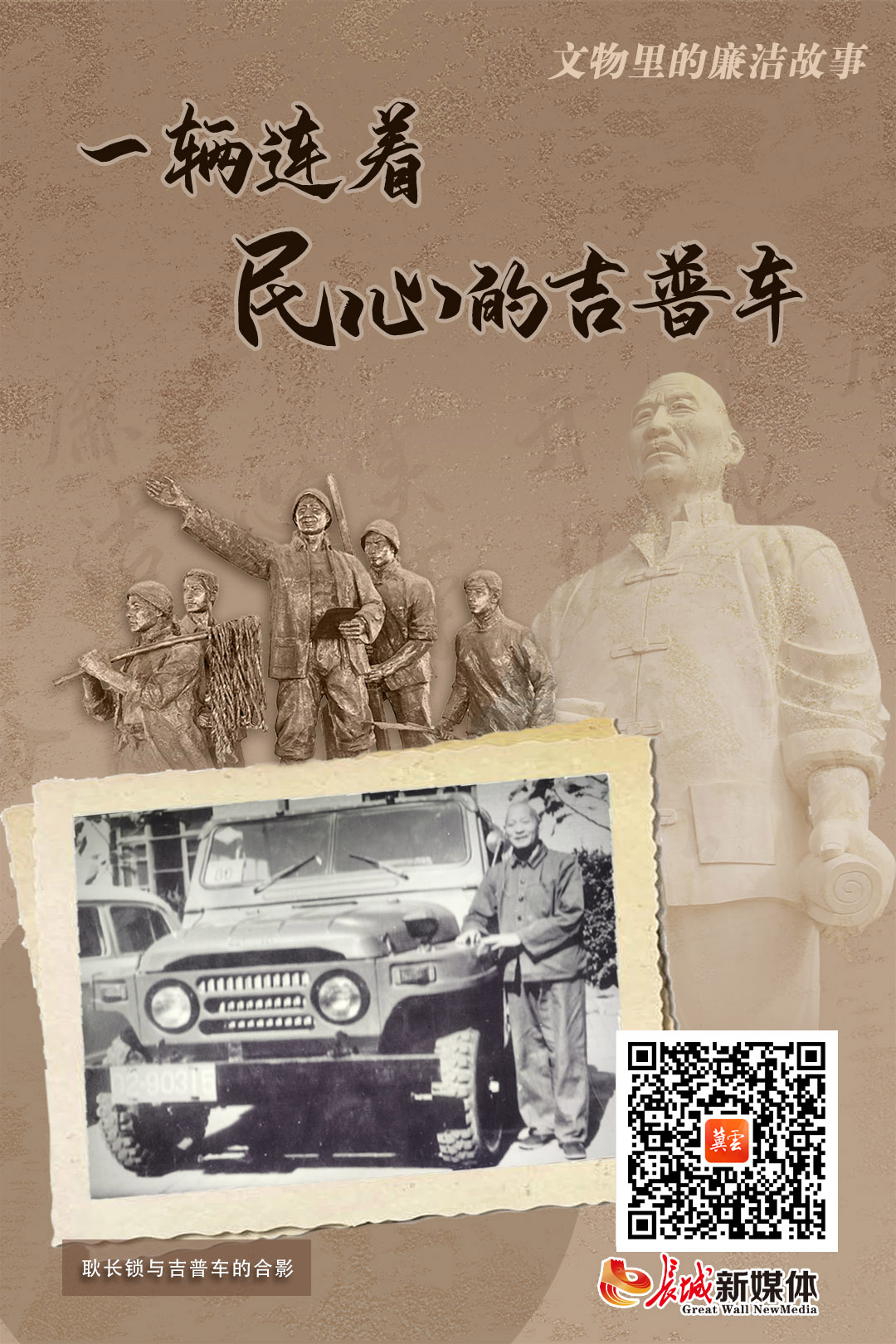

8月30日,记者来到了位于衡水市饶阳县的耿长锁纪念馆,在纪念馆前的广场上,停放着一辆颇具年代感的吉普车。“这辆车是以复刻的形式还原了耿长锁同志当年使用的原车辆,关于吉普车还有一个广为流传的小故事呢。” 耿长锁纪念馆讲解员史佳诺走到车前,向记者娓娓道来。

二十世纪七十年代初,耿长锁已年过七旬。为了方便他的工作,省里特意为他配备了一辆当时颇为稀罕的吉普车。平时,他除了到省里、县里开会用外,自家的私事一律不用车。有一年夏天,耿长锁的外甥从东北回来看望他。两天后,外甥提议想搭他的车一起去隔壁村杨各庄看望亲戚。面对外甥的请求,耿长锁却笑着拒绝了:“咱串亲是私事,私事就得私办,不能用公家的车。再说也不算太远,咱走着去吧,当锻炼身体了。”外甥听了,忍不住小声抱怨道:“有车不让坐,真是个‘傻老舅’!”最终,舅甥二人顶着炎炎烈日,背着二十多斤的行囊,步行十多里路到了杨各庄。

走进纪念馆的内部,展厅中展示着耿长锁使用过的农具、泛黄的摘抄本、朴素的生活用品、荣誉证书和奖章……这些展品细细勾勒着耿长锁的生平过往,无一不在诉说着他最本真、最质朴的本色,驻足其间,那段岁月仿佛重现眼前!

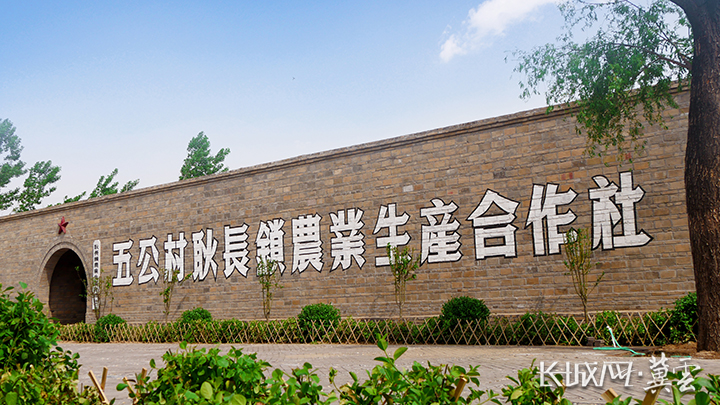

“1943年,冀中平原遭受严重干旱,颗粒无收,人们生活异常艰难。危难之时,耿长锁带头响应,动员、组织五公村三户贫农成立了土地合伙组,互帮互助,合作劳动。”讲解员史佳诺讲述了“全国第一个土地合伙组”的成立过程。耿长锁带领成员们苦干巧干,“土地合伙组”取得了大丰收,震撼了五公村,也为全县树立了榜样。

1951年,“农业合伙组”改名为“耿长锁农业生产合作社”。次年,入社农户达到401户。耿长锁带领村民农业、副业一起抓。战荒丘、改盐碱、打水井、种果树、办副业、建工厂……几十年来,他千方百计为乡亲们探寻致富之路,在耿长锁的带领下,五公村人民生活日益改善。

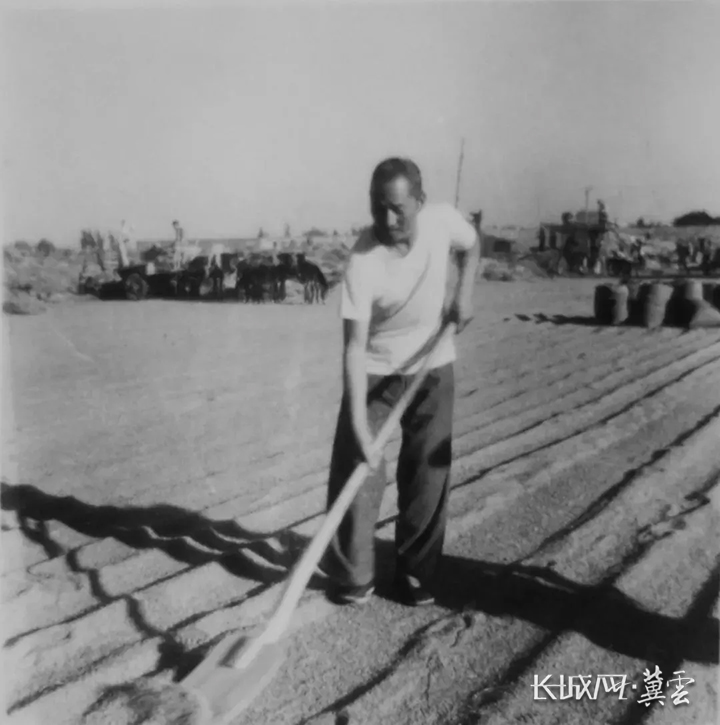

耿长锁生在五公村、长在五公村,他始终与群众同生活、共劳动,保持着劳动人民的本色,他常说:“多走路,多劳动,腿上有劲,脚下有根。”

耿长锁经常带头劳动,每年平均做工的工分都在200个以上。1960年,国家根据文件每个月给他五十元的生活补助,同时,给他转为“商品粮”,耿长锁却以“国家粮食困难”为由拒绝,坚持吃农业粮。当年年终结算时,他主动找大队要求停记工分,他说“当干部应该多考虑集体。”此后从1960年至1985年,耿长锁持续25年为大队义务劳动。

1968年,省里为照顾耿长锁工作与生活,安排了一套住房让他搬到省会石家庄居住。他却婉拒道:“那可不行,五公是我的根,我怎能离开五公和乡亲们呢?”他一辈子未曾离开生养他的这片热土,更是将一生的智慧与精力都奉献给了这里。

“耿长锁以诚实与奉献精神,带领村民抵御灾害,为群众谋福利,为集体创大业。他用实际行动践行了一个共产党人的初心和使命。”耿长锁纪念馆副馆长刘青说,他的故事,不仅仅是一段历史的见证,更是一种精神的传承,将永远教育和激励着五公村一代又一代人成长前进。